彌勒佛像的歷史變遷

在我國(guó)彌勒信仰的流行也很早,西秦時(shí)就已出現(xiàn)了繪制的彌勒像。宋代以前的彌勒像,主要有菩薩形和如來形兩大類。菩薩形的彌勒佛像主要表現(xiàn)了彌勒菩薩上生兜率天宮為諸天說法時(shí)的形象,這時(shí)的彌勒像是菩薩裝束,兩腳交叉而坐;或是以左腳下垂,右手扶臉頰的半迦思維形,表示彌勒在兜率天宮等待下生的情形。而如來形的彌勒佛銅像則是下生成佛后的形象,與釋迦佛的造像大同小異,只是在佛頭肉髻上略有不同。

樂山大佛(通高71米),此佛立于四川樂山市岷江東岸凌云山上,又稱“凌云大佛”。大佛雙手撫膝臨江端坐,雕像相好莊嚴(yán),比例勻稱,氣魄雄偉,排水設(shè)施隱而不見,設(shè)計(jì)巧妙。佛像開鑿于唐玄宗開元初年(公元713年),直至唐德宗貞元19年(公元803年)完工,歷時(shí)90年。 被詩人譽(yù)為“山是一尊佛,佛是一座山”。

萬福閣內(nèi)供奉的邁達(dá)拉佛,萬福閣是雍和宮的第五進(jìn)大殿,也是最后一正殿。閣中最令人矚目的是用整棵名貴的白檀香木雕成的彌勒像,全重約一百噸,是中國(guó)最大的獨(dú)木雕像。佛總高26米,地上18米,地下8米,直徑8米,立于漢白玉須彌座上,手持哈達(dá),體態(tài)巍峨。據(jù)說乾隆帝為雕刻大佛,用銀達(dá)8萬余兩。

西藏日喀則扎什倫布寺的強(qiáng)巴佛像,在西藏,強(qiáng)巴佛,是藏傳佛教三世佛(即過去佛燃燈古佛、現(xiàn)在佛釋迦牟尼佛和未來佛彌勒佛)中的未來佛,主宰未來世界,因此倍受信徒膜拜。西藏札什倫布寺中的強(qiáng)巴佛像是世界上最高的銅坐佛,有26.7米高,也是巨型雕塑中的珍品。當(dāng)時(shí)由110個(gè)工匠花費(fèi)4年時(shí)間才完成,共耗用黃金6700兩,黃銅23萬多斤,其它珍貴裝飾則更多,是藏族工匠巧奪天工的杰作。

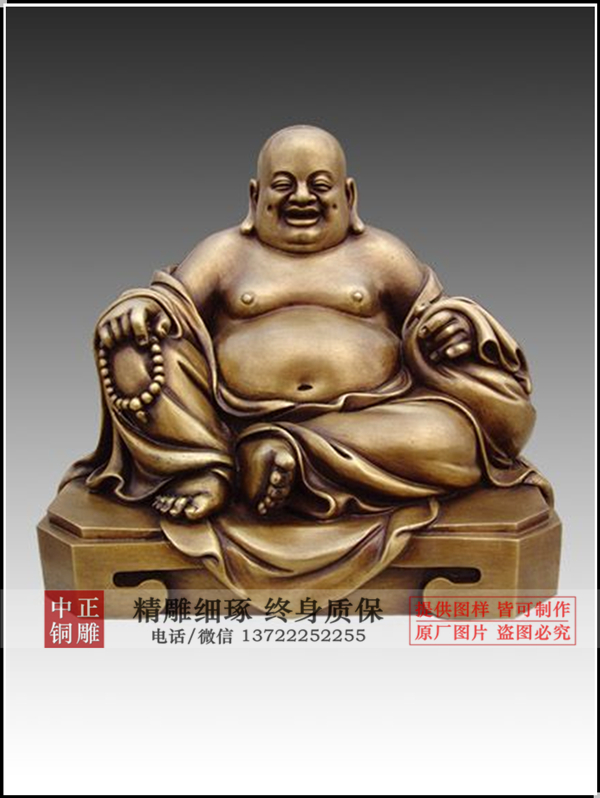

大約在五代以后,寺院中開始出現(xiàn)大肚子笑口彌勒佛的塑像。其實(shí)這是按照一個(gè)名叫契此和尚的形象塑造的。據(jù)說唐朝時(shí),明州奉化的龍溪上漂著一捆柴,柴上有一幼兒,有惻隱之心人將其救起,給他取名為"契此",由于長(zhǎng)在長(zhǎng)汀村,故號(hào)"長(zhǎng)汀子"。 后來,這孩子長(zhǎng)大剃度到香火鼎盛的岳林寺。出家后,他總隨身帶著一個(gè)大布袋云游四方,人稱"布袋和尚"。后人認(rèn)為他是彌勒轉(zhuǎn)世,為他建塔供養(yǎng)。

杭州靈隱寺前飛來峰上五代、宋元時(shí)所刻的各種佛教造像中,就有這樣一尊彌勒像,所雕的彌勒佛像倚坐于山崖上,光頭現(xiàn)比丘相,雙耳垂肩,臉上滿面笑容,笑口大張。身穿袈裟,袒胸露腹,一個(gè)按著一個(gè)大口袋,一手持著一串佛珠,樂呵呵地看著前來游玩進(jìn)香的人們,人們見此像,往往受他那坦蕩的笑容感染而忘卻自身的煩惱。彌勒真彌勒,分身千百億,時(shí)時(shí)示時(shí)人,時(shí)人自不識(shí)。