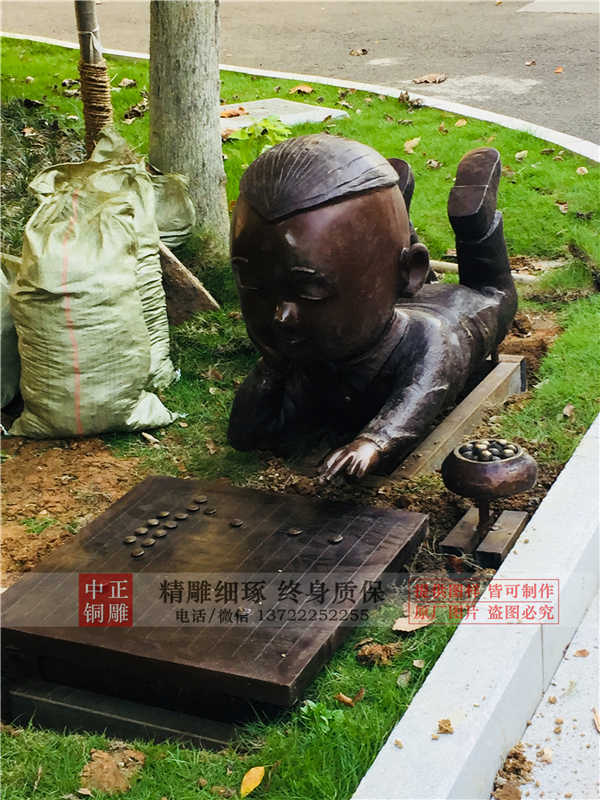

民俗人物雕塑的傳承文化

發布時間:2020-05-23點擊量:8

民俗又稱民間文化,是指一個民族或一個社會群體在長期的生產實踐和社會生活中逐漸形成并世代相傳、較為穩定的文化事項,可以簡單概括為民間流行的風尚、習俗,在我國很多地方都建有民俗人物雕塑,具有傳承文化的作用。

中國是一個歷史悠久的民俗文化大國,民俗文化不僅是歷史的延續,而且還將會繼續延續下去。正是這種民俗文化,在它形成和發展過程中,造就了中華民俗的精神傳統和人文性格,因此弘揚中國民俗文化傳統,對增強中華民族的凝聚力,有著十分重要的意義。

民俗文化是流動的、發展的、它在社會的每個階段都會產生變異,并在變異中求得生存和發展。當中國社會處于經濟轉型的關鍵時刻,民眾思想觀念和生活方式的轉變必然表現為民俗文化的變化上,這是不以人的意志為轉移的客觀現實。尋找民俗文物,留下民眾生活的歷史,已成為一個嚴肅的課題。

民俗事象和理論的學科稱為民俗學。“民俗學”是社會科學中一門獨立的學科,“民俗學”與文化人類學、民族學、社會學、歷史學等學科有著極其密切的親緣關系,如考古學要借助民俗學揭開古代社會神秘的面紗,民俗學要借助考古學提供古代傳承文化的實證。

非物質文化遺產的界定,是近幾年學術界頗有爭議的問題。以往這個問題似乎并沒有多少疑義,不是問題。因為在此之前,中國民俗學界或民間文化界一直在使用“民俗”、“民俗文化”、“民間文化”、“民族民間文化”等概念。突然出現一個“非物質文化遺產”的學術名稱,而且這一名詞變得十分時髦,許多高等院校和研究機構紛紛改名,成立非物質文化遺產研究所,非物質文化遺產研究中心,有的提出要建立非物質文化遺產學學科。